Tentang menemukan keinginan yang paling dalam, alih-alih menjadi sekadar cermin dari lingkungan.

Semakin lama gua semakin sadar kalau memahami diri sendiri itu nggak gampang. Satu hal dalam diri yang sering gua pikirkan adalah keinginan. “Apa, sih, yang gua inginkan?” Jawaban dari pertanyaan sederhana ini ternyata jauh dari jelas.

Terjebak sebagai Cermin

Satu hal yang gua sadari soal keinginan adalah betapa mudahnya ia untuk disetir oleh orang lain.

Misalnya, dalam suatu acara makan malam, semua teman gua menggunakan sendok untuk makan. Sementara itu, gua 10 kali lebih senang menggunakan tangan. Akan tetapi, karena nggak nyaman jadi beda sendiri, gua memutuskan untuk menggunakan sendok. Dalam contoh ini, gua tahu apa yang gua inginkan. Hanya saja, perasaan lain yang lebih kuat (rasa malu) menghalangi gua untuk melaksanakan keinginan tersebut.

Keresahan gua soal pekerjaan

Contoh trivial soal sendok tadi bisa kita perlebar ke sesuatu yang lebih krusial semacam pekerjaan dan pilihan karir. Ada kasus-kasus ketika seseorang memang dilarang atau dipaksa untuk masuk ke tipe pekerjaan tertentu. Akan tetapi, gua rasa “penyetiran” lebih sering datang secara subtle.

Coba saja tanyakan:

- adakah pekerjaan yang menurut elo menarik, tetapi nggak berani dikejar karena elo merasa kalau lingkungan sekitar tidak melihatnya sebagai sesuatu yang menjanjikan?

- adakah hal yang menurut elo menarik , tetapi elo dismiss begitu saja karena nggak mengenal orang sekitar yang menjadikannya pekerjaan(elo bisa memulai dengan me-recall apapun yang suka elo lakukan ketika masih bocah)?

Gua menanyakan dua hal tersebut pada diri sendiri dan jawabannya adalah IYA.

Satu contoh kecil yang bisa gua bagikan adalah soal bercocok tanam. Sejak kecil, gua suka sekali dengan tumbuhan. Ada kepuasan yang luar biasa ketika melihat sebentuk “kapsul hijau” muncul dari pot kecil yang tiga hari sebelumnya gua isi dengan biji rambutan. Ada rasa takjub yang luar biasa ketika melihat “pohon-pohon mini” muncul dari sebuah daun yang tergeletak begitu saja di tanah.

Akan tetapi, kenapa berkebun nggak pernah muncul dalam 5 tahun terakhir sebagai kandidat pekerjaan yang ingin gua kejar? Gua bahkan baru menyadari ulang “gairah perkebunan” tersebut ketika dalam setahun terakhir memikirkan ulang soal keinginan-keinginan terpendam. Jadi, jangankan membahas prospek finansial dalam bercocok tanam, gua bahkan nggak memikirkannya sama sekali sebagai suatu kemungkinan. Jawabannya bisa banyak. Akan tetapi, gua rasa salah satu yang berperan besar dalam “mengubur” keinginan tersebut adalah ketiadaan role model. Rasanya, keinginan gua seperti cermin: “isi”-nya cuma bergantung pada pantulan dari orang-orang di sekitar.

*Eksplorasi soal pekerjaan ini bisa lo telusuri lebih jauh di sebuah artikel dari Tim Urban soal menemukan karir

Pengalaman nge-band gua

Pandora's Dream, band gua bersama Acop dan Hendra

Contoh lain dari diri sendiri yang bisa gua berikan adalah nge-band. Dari kecil gua sudah suka musik. Sejak SMP mulai belajar gitar. Sejak SMA mulai coba-coba bikin lagu. Akan tetapi, baru mulai berani untuk benar-benar menunjukkan musik yang gua suka ketika kuliah akhir-akhir ini. Butuh waktu bagi hasrat bermusik gua untuk dimanifestasikan dalam bentuk tindakan secara utuh. Kenapa begitu? Tentu ada persoalan teknis: skill gua jelek. Tapi, gua rasa sebagian besar adalah ketakutan sosial: takut diketawain, takut diabaikan…

Setelah gua alami sendiri, ternyata memainkan lagu dengan fals + kesalahan di sana-sini bukan pengalaman yang begitu buruk. Yang mengerikan adalah perasaan rendah diri setelah melihat reaksi orang lain terhadap kita. Lagi-lagi, gua merasa seperti cermin. Apa yang gua nilai sebagai buruk sepenuhnya bergantung pada (apa yang gua anggap sebagai) penilaian orang-orang di sekitar. Ketika gua bisa menilai musik gua sendiri—tanpa bergantung pada reaksi orang lain—perasaan rendah diri tersebut secara otomatis hilang, diganti oleh rasa bebas.

Jadi… apakah not giving a single fuck kepada orang lain adalah langkah yang tepat?

Sepertinya tidak. Gua pikir penting untuk aware dan menganggap serius lingkungan sekitar elo. Yah, mungkin gua harus menulis lebih panjang lagi soal ini.

Akan tetapi, poin gua adalah:

-

Kita bisa saja nggak aware dengan keinginan kita yang paling dalam.

Bisa jadi, ia terabaikan atau terpaksa dilupakan karena nggak dianggap “baik” oleh orang-orang di sekitar kita. Akan tetapi, kita bisa selalu mengingat kembali keinginan-keinginan ini. Secara sengaja, elo bisa merenung dengan jujur untuk menemukannya. Secara tidak sengaja, ia bisa termanifestasi dalam emosi—entah rasa tidak puas terhadap hidup yang sedang dijalani atau kekaguman pada hidup yang orang lain jalani. Gua percaya dua emosi tersebut bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui keinginan-keinginan yang terpendam.

-

Pada kasus-kasus tertentu, acceptance orang lain itu berbahaya.

Salah satu penyakit akut yang sering jadi penghalang gua adalah ketergantungan pada orang lain untuk menilai diri. Gua sadar, ketika sepenuhnya bergantung pada orang lain—pada tepuk tangan mereka, pada penerimaan mereka, pada nilai mereka—gua selalu berakhir di tempat-tempat yang tidak gua inginkan. Gua jadi menulis sesuatu yang tidak gua percaya dengan cara yang gua benci, gua jadi mengejar karir yang sebetulnya gua sendiri nggak suka. Semuanya demi acceptance, demi kenyamanan, demi supaya nggak kelihatan beda dengan orang lain.

-

Ada keinginan-keinginan yang bisa (dan mungkin seharusnya) berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Gua rasa, poin ini baru kelihatan betul ketika seseorang bisa melepaskan ketergantungannya pada penilaian sekitar. Di titik ini, elo akan sadar bahwa ada banyak hal yang sebetulnya memang sudah menyenangkan dari sananya: belajar, nulis, bikin musik, baca buku, menanam buah, memasak, dan lainnya. Tentu, membagikannya ke orang lain dan mendapatkan pujian karena melakukan suatu hal itu terasa enak—tetapi mereka bukan SYARAT untuk menjadikannya sesuatu yang menyenangkan.

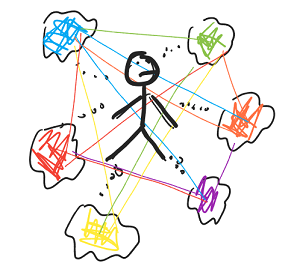

Benturan Keinginan dalam Diri

Dari awal, gua bicara panjang lebar soal bagaimana keinginan kita berbenturan dengan lingkungan. Sialnya, masalah soal keinginan nggak berhenti sampai di situ. Bahkan, keinginan kita sendiri juga saling berbenturan satu sama lain. Biar gampang, gua langsung berikan contoh-contohnya.

Kenikmatan sesaat vs kenikmatan jangka panjang

Gua sering sekali dikalahkan oleh setan bernama kenikmatan sesaat. Setiap saat, dalam berbagai situasi, bajingan ini selalu datang menggoda dalam berbagai bentuk. Pada malam hari, misalnya, ketika baru pulang dari kampus setelah perjalanan yang melelahkan, dia akan menggoda untuk menghabiskan dua jam waktu gua nge-scroll YouTube alih-alih tidur dengan tenang.

Pada kasus ini, gua dihadapkan pada dua keinginan yang saling menegasikan satu sama lain: 1) scroll-scroll Youtube; 2) istirahat. Yang pertama akan memberikan gua banjir dopamin, tetapi besoknya gua berpotensi kehilangan fokus karena kurang tidur. Yang kedua tidak terdengar atraktif, tapi akan membantu gua untuk tidak keliyengan keesokan harinya. Situasi semacam ini memang trivial. Akan tetapi, akan berdampak besar kalau sudah berkembang jadi kebiasaan—bayangkan saja orang yang tiap harinya kurang tidur karena nge-YouTube semalam suntuk.

Nah, begitulah. Jadi mau memuaskan keinginan yang mana: kenikmatan sesaat atau jangka panjang? Dua-duanya punya konsekuensi.

Kenikmatan sesaat vs kenikmatan yang bermakna

Apa bedanya “kenikmatan sesaat” dan “kenikmatan yang bermakna”?

Gua nggak tahu buat orang lain… tetapi buat gua ada hal-hal yang secara “pengindraan” nggak memberi kenikmatan (seperti ketika makan coklat, melakukan seks, atau bermain video game) namun bisa memberi kita makna. Sulit untuk mendefinisikan makna. Mungkin butuh seribu kata lain untuk menggambarkannya.

Akan tetapi, sederhananya hal-hal bermakna membuat gua merasa kalau:

- waktu yang gua habiskan ketika melakukannya tidak sia-sia

- terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar daripada gua

Kebermaknaan ini tersedia dalam banyak hal dan aktivitas: menulis, menciptakan lagu, rasa syukur, ibadah yang khusyuk, belajar, hingga hal sesederhana kesadaran bahwa gua ada alih-alih tiada.

Dan lagi-lagi, gua sering dihadapkan pada situasi ketika harus memilih salah satu di antara kenikmataan sesaat atau makna. Keduanya menggoda, keduanya punya konsekuensi.

*Eksplorasi soal makna bisa lo telusuri lebih jauh di sebuah lecture series dari John Vervaeke

Kebahagiaan orang lain vs kebahagiaan diri sendiri

Tadi, gua sempat bicara soal bagaimana lingkungan sekitar kita patut dianggap penting. Salah satu alasannya adalah karena melihat orang lain bahagia itu menyenangkan :)

Akan tetapi, lagi-lagi, pada beberapa situasi kita mesti memilih salah satu: menyenangkan orang lain atau mengejar sesuatu yang kita anggap penting? Buat gua, jawabannya seringkali adalah yang kedua. Salah satunya karena kesenangan orang lain seringkali cuma kesenangan sesaat yang lahir karena ketidaktahuan. Larangan orang tua untuk mengejar jenjang karir tertentu mungkin datang karena ketidaktahuan mereka soal prospek di dalamnya alih-alih pengetahuan soal ketiadaan prospek.

Yang paling sial adalah ketika seseorang ada di lingkungan yang nggak suka melihat dirinya berkembang. Ketika kesuksesan elo justru jadi sumber ketidaksukaan orang lain. Yah, di sinilah repotnya—dan lagi-lagi seseorang mesti memilih.

Kompleksitas keinginan

Tiga contoh di atas cuma menggambarkan secuil soal benturan-benturan keinginan di dalam diri. Lagian, kategorisasi yang gua berikan juga tidak menggambarkan situasi sebenarnya dengan sempurna. Satu hal bisa memberikan kenikmatan sesaat dan jangka panjang sekaligus. Kita bisa ingin sekaligus tidak ingin melakukan satu hal. Kemudian, kalau bicara jangka panjang, kita mau bicara dalam jangka waktu berapa lama? Mengejar kebahagiaan sendiri dibandingkan orang lain juga bisa menjadi topeng yang menutupi sikap egois dan keras kepala. Keinginan elo juga bisa berubah-ubah. Dan seterusnya, dan seterusnya…

Gitu, deh. Gua sadar kalau menemukan keinginan yang otentik nggak segampang merenung selama 30 menit—kemudian ilham akan datang dengan sendirinya. Gua mesti mencorat-coret di atas kertas, melakukan eksperimen ke diri sendiri, peka terhadap emosi-emosi tersirat… sebuah eksplorasi panjang yang jauh dari selesai. Tapi harus dilakukan, karena gua nggak mau jadi cermin.